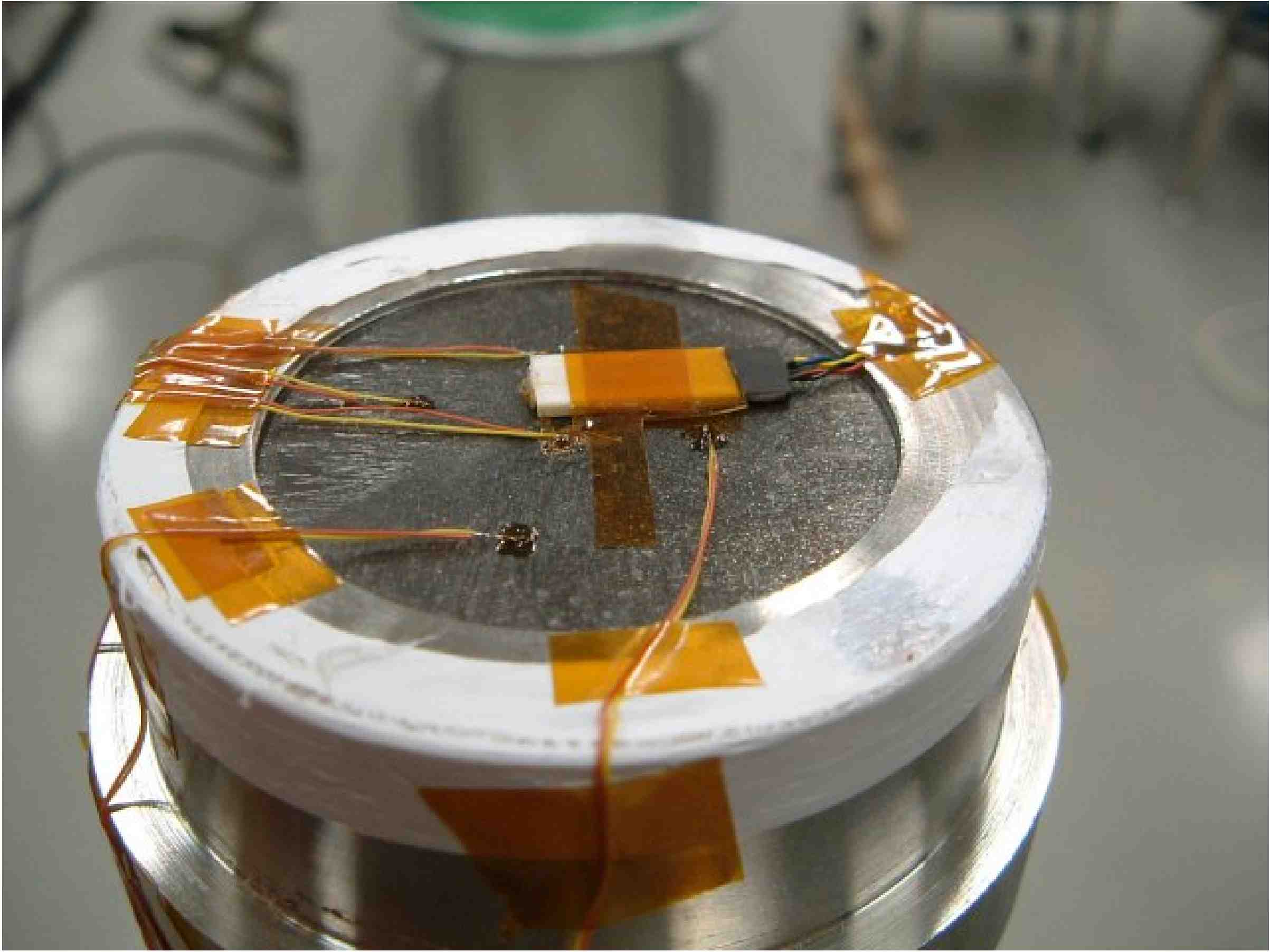

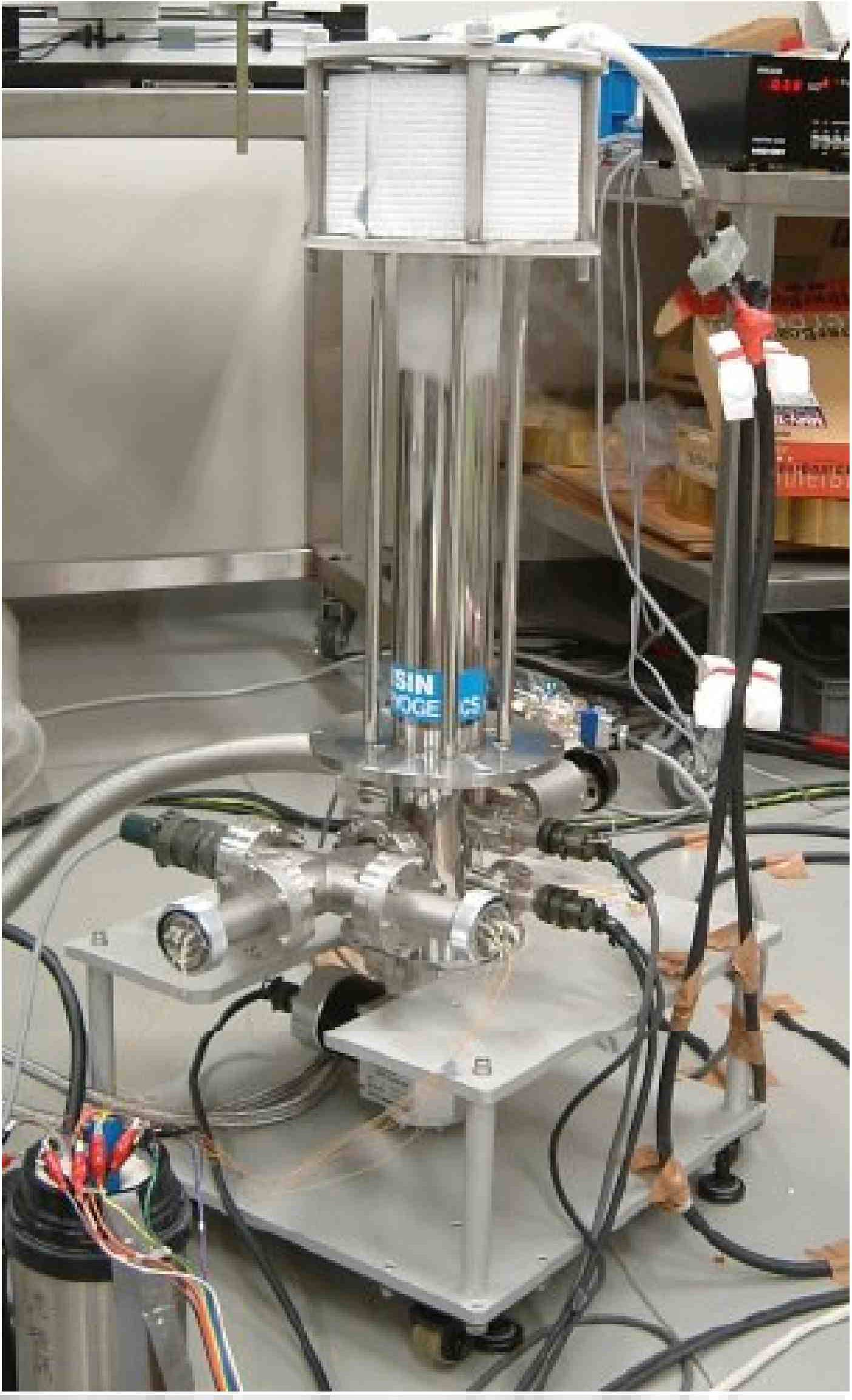

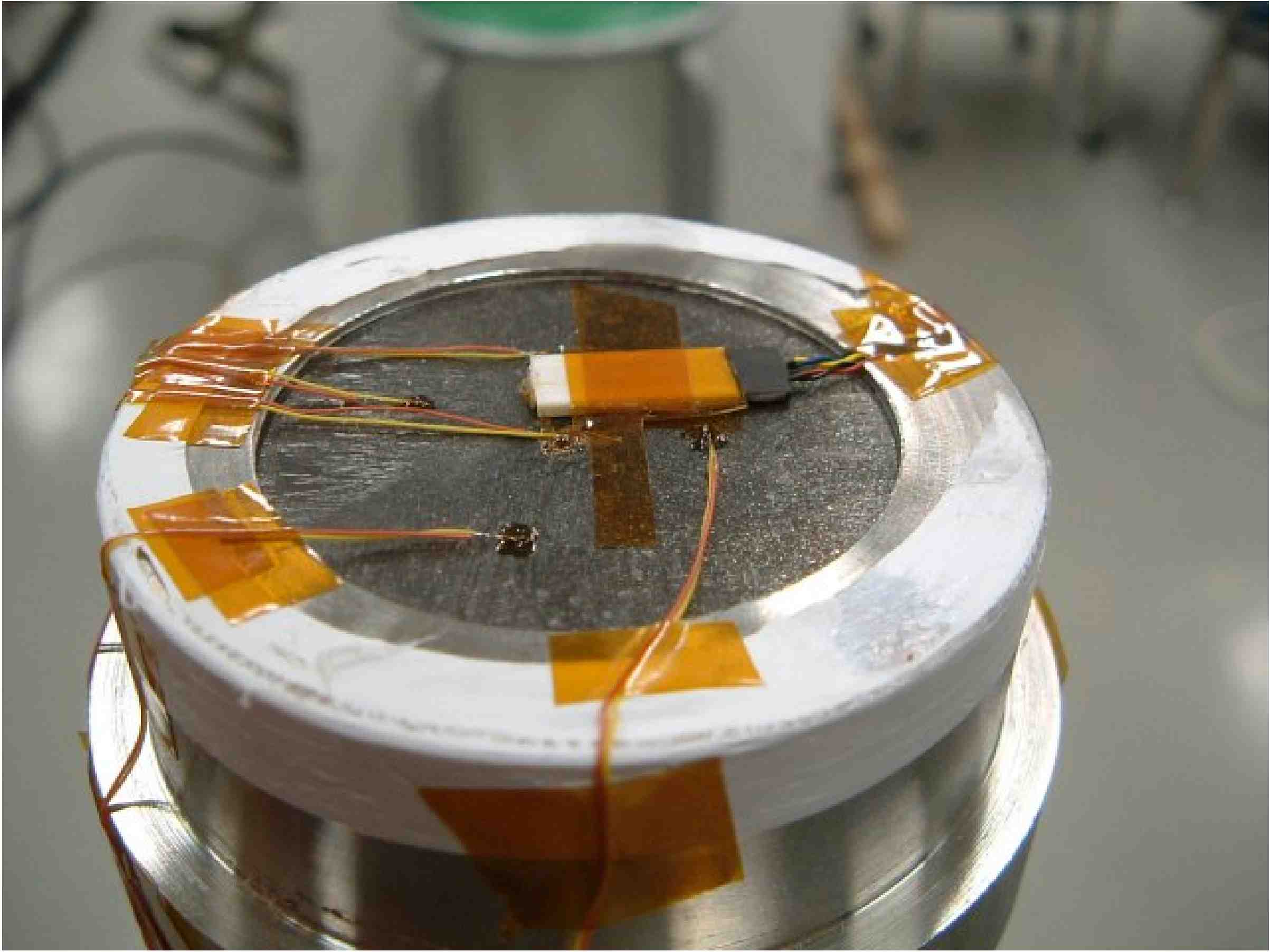

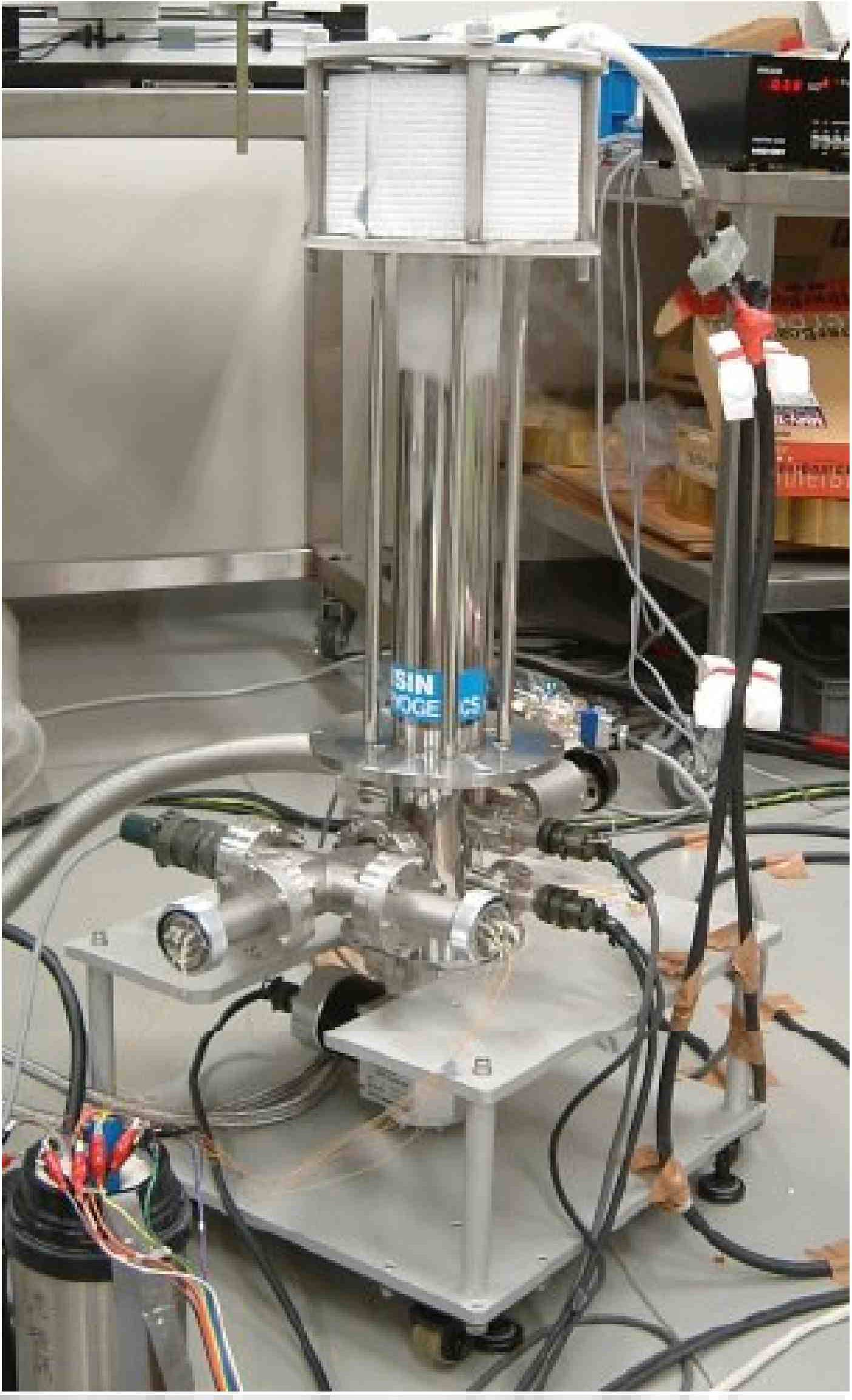

Fig. 1に、GM冷凍機にセットした超伝導バルクのセッティングの様子を示す。Fig. 2に、着磁装置の様子を示す。クロメル・コンスタンタン熱電対(線径0.076mm)をバルク中心(T0)と4つのGrowth Sector Regions (GSBs)(T1〜T4)に貼り付け、パルス磁場印加後の時間依存性を測定した。バルク初期温度Tsは20〜70Kと変化させた。印加パルス磁場強度Bexは3.01T〜6.5Tの範囲で変化させ、各磁場パルスを複数回繰り返し印加した。比較のためにいくつかの温度で伝導冷却型超伝導マグネットを用いて5TからのFCMも行った。捕捉磁場はバルク中心(BTP)および、バルク表面から3mm上の2次元分布(BT3mm)をホールセンサにより測定した。

左から、Fig. 1:バルク表面の温度と磁場測定図 Fig. 2:着磁装置の外観

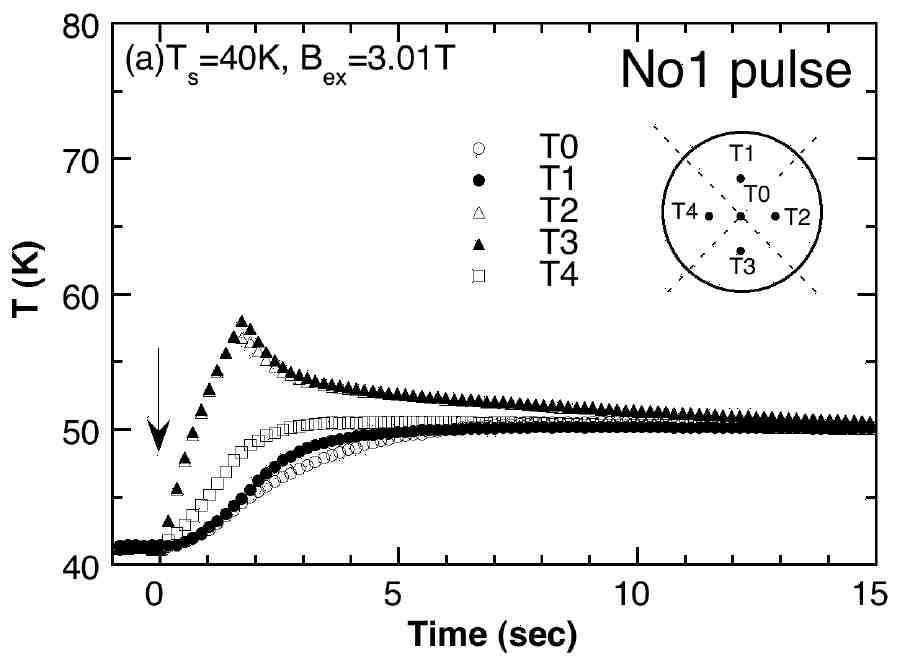

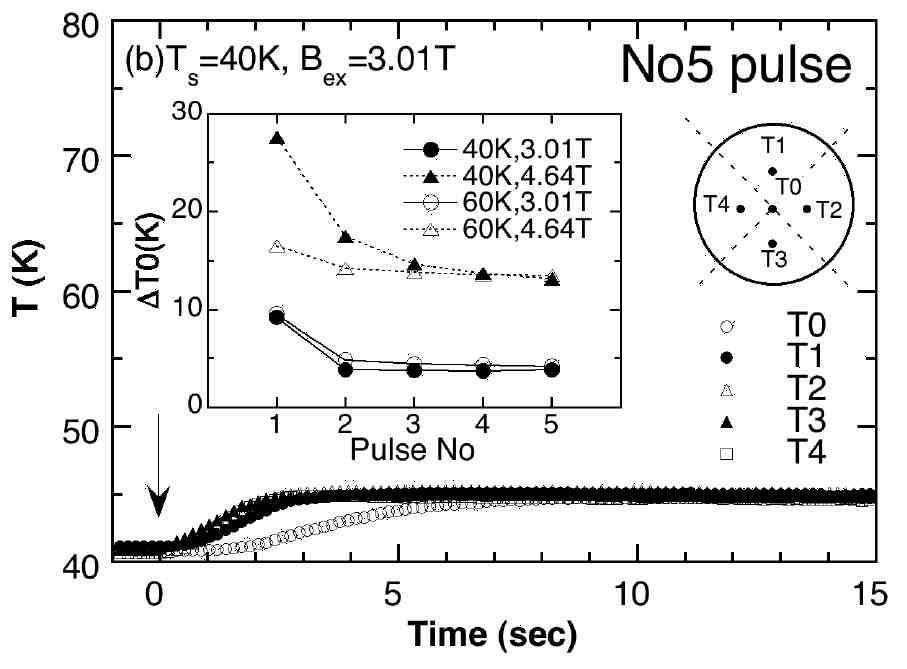

Fig. 3(a),(b)に、Ts=40K, Bex=3.01TのNo1 pulseおよびNo5 pulse印加後の温度上昇の結果をそれぞれ示す。捕捉磁場が存在しない状態へのNo1 pulse印加の場合、T2,T3,の立ち上がりが速く、次いでT4, T1、最後にT0が立ち上がる。このような違いは温度測定位置と磁束線の侵入による発熱源との距離に関係している。(a)のように比較的Tsが低くBexが小さい場合には、磁束はバルク内で臨界電流密度Jcの低い場所から選択的に侵入し、この部分で磁束侵入に対する表面バリアを破壊し発熱していることを示している。Tsが高くBexが比較的大きい場合のNo1 pulse印加では、磁束の侵入に対するすべての表面バリアが崩壊し、バルク周辺からの均等に磁束が侵入し、それに対応した発熱が起こりT1〜T4に大きな違いが見られない。(b)のNo5 pulse印加では、Ts=40K, Bex=3.01Tの場合と異なり大きな発熱がT3に現れ、発熱により磁束の出入りが継続して起こっていることが分かった。

Fig. 3(a), (b):パルス着磁における温度上昇の一例(Ts=40K, Bex=3.01TのNo1 pulseおよびNo5 pulse印加後)

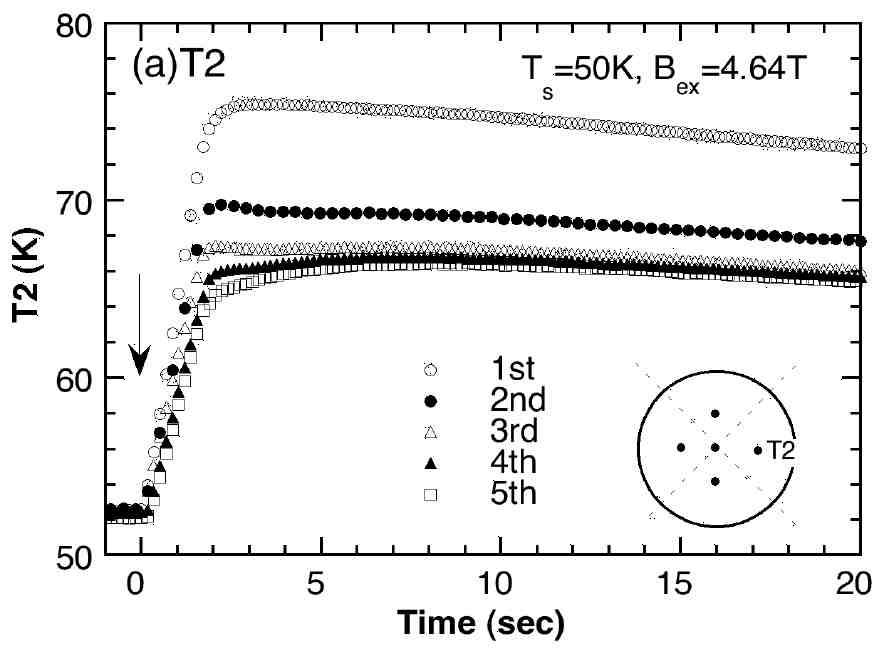

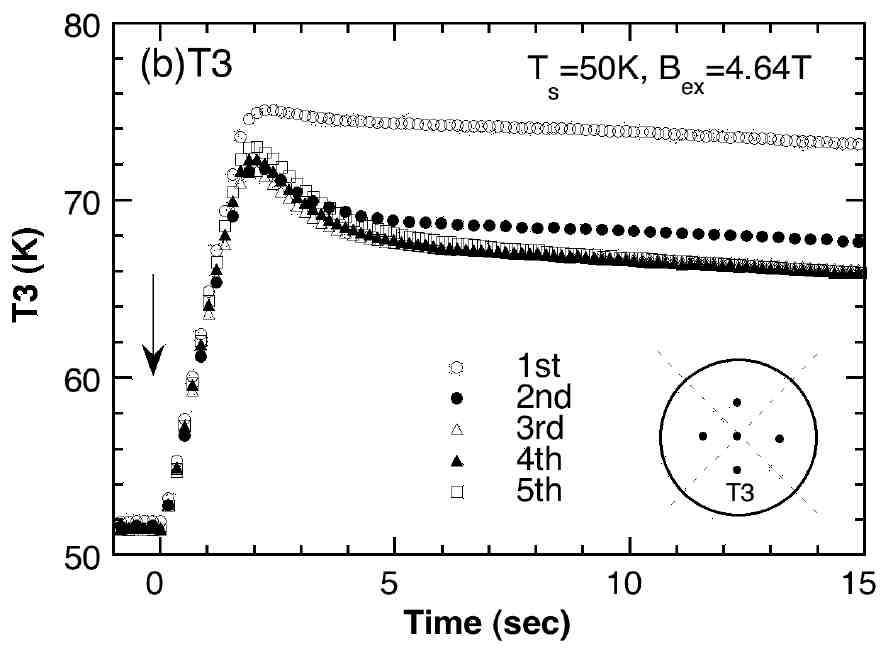

Fig. 4(a),(b)にTs=50K, Bex=4.64Tの場合のT2(t)およびT3(t)のパルス印加回数依存性を示す。各測定地点において、全てのTs及びBexに対して、No1パルスに対する温度上昇dTが最も大きく、パルスの印加回数の増加と共に一定値に近づくことが分かる。捕捉磁場BTPもNo3パルス以降は飽和する。これはNo1パルスによる磁場の捕捉により、No2パルス以降の磁束の捕捉が妨げられるため温度上昇も一定値に近づくと解釈できる。このように各地点の温度上昇は、Ts, Bex, パルス印加回数(すなわちパルス磁場印加前の捕捉磁場)により決定される。

Fig. 4(a), (b):Ts=50K, Bex=4.64Tの場合のT2(t)およびT3(t)のパルス印加回数依存性

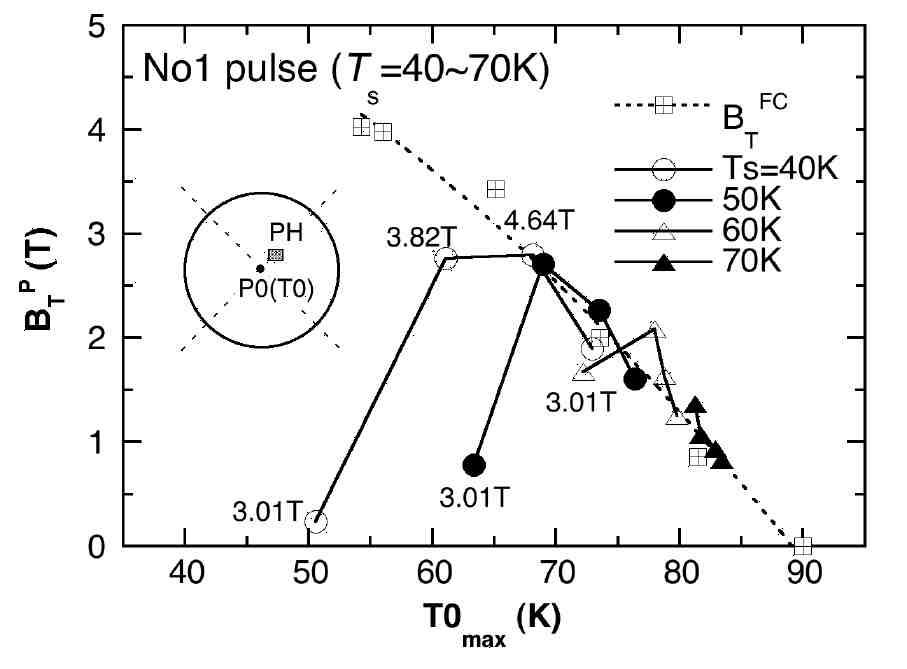

Fig. 5(a)にBTPとバルク中心での最高温度T0maxの関係を、No1パルスに対してのこれまでの結果をまとめて示す。図中にはFCMにおける捕捉磁場BTFCも示す。Tsが低くBexが小さい場合には、データ点(T0max, BTP)はBTFCラインよりも下に存在するが、Tsが高くBexが大きい場合には、データ点はBTFCラインに衝突し、ラインに沿ってBTPが低下する。このようにPFMによる捕捉磁場はBTFC-T0maxライン(すなわちバルクの最大捕捉磁場能力)との関係で説明することができる。

Fig. 5:BTPとバルク中心での最高温度T0maxの関係

パルス着磁(PFM)における温度上昇のメカニズムを明らかにし、更なる捕捉磁場増大の方向性を検討するには、温度上昇dTよりも正確な情報を有する発熱量Qを算出する必要がある。そこで測定されたdTと試料の比熱C(T)を用いてTs, Bex, パルス印加回数の違いによる発熱量Qを算出し、ピン止め力Fpと粘性力Fvによる損失を分離してPFMにおける発熱のメカニズムについて考察した。Fig. 6に種々のTs, Bexにおけるバルク中心での最大温度上昇dT0maxをNo1およびNo5パルスの場合について示す。No1パルスにおいては、dT0maxはTsの上昇と共にほぼ単調に減少するが、No5パルスにおいてはBex<3.84Tの場合にはdT0maxはわずかに増加する。発熱量Qは次式を用いて算出することが出来る。

ここでQpはピン止め力損失、Qvは粘性力損失、Vは試料の体積である。C(T)は同一組成の微少試料を用いて熱緩和法により求めた。Fig. 7には算出した発熱量QのTs依存性を示す。QはFig. 6のdT0maxとはかなり異なる温度依存性を示す。No1パルスにおいてQはTsと共に増加しピークを示す。No5パルスにおいてはdQ/dTs>0の傾向がより顕著である。捕捉磁場BTPはどの場合でもNo3パルス以降は飽和しているので、No5パルスにおける発熱Q(No5)ではQpが非常に小さくほとんどQvと考えて良い(Q(No5)=Qv)。もしQvがパルスの印加条件に依存しないと仮定すると、dQ=Q(N01)-Q(No5)はNo1パルスに対するピン止め力損失Qpと考えることが出来る(dQ=Qp)。

Fig. 8(a)にdQのTs依存性を示すが、Fig. 8(b)に示すNo1パルス印加後のBTPと類似の温度依存性を示しておりdQ=Qpという仮定を支持している。通常はQp、Qvとも超伝導転移温度Tcに向かって減少する負の温度依存性を示すと考えられるが、Q(No5)やdQは、Tsが低いほどBexが小さいほど正の温度依存性を示している。これはバルク外周部に存在する強いピンポテンシャルによるものと考えられ、Tsの上昇やBexの増大でこのポテンシャルが破壊され発熱が起こっていることを示している。このように同一パルス印加の場合の発熱量Qの解析からQpとQvの分離が可能になった。

Fig. 6: Fig. 7

パルス着磁による捕捉磁場の増大を実現するために、これまでに以下の検討を行い結論を得た。(詳しくは文献を参照)

1)バルク温度の低温化

バルク温度の低温化は、Jcを増大させるため捕捉磁場の増大が期待され、FCMにおいては実際に確認されている。しかし、PFMにおいての低温化は、ピン止め損失Qpの増大と比熱Cの減少のため、大きな温度上昇が起こり、捕捉磁場は必ずしも増大しないことが分かった。

2)パルス磁場のロングパルス化

立ち上がり時間trの長いパルス磁場の使用は、粘性力損失Qvの低減による温度上昇の低下が期待される。tr=3-20msの場合について、実験によりこの効果を調べた。各trに対して、捕捉磁場を最大にする最適印加磁場Bexが存在することが分かり、捕捉磁場の最大値はtr=3-20msの範囲では変化しなかった。

3)金属リングの装着による熱容量の増大

ステンレスリングを装着した結果、バルクの温度上昇が低減し、総磁束量と捕捉磁場を増大させる効果があることが分かった。これは金属リングの装着による熱容量の増大が原因である。

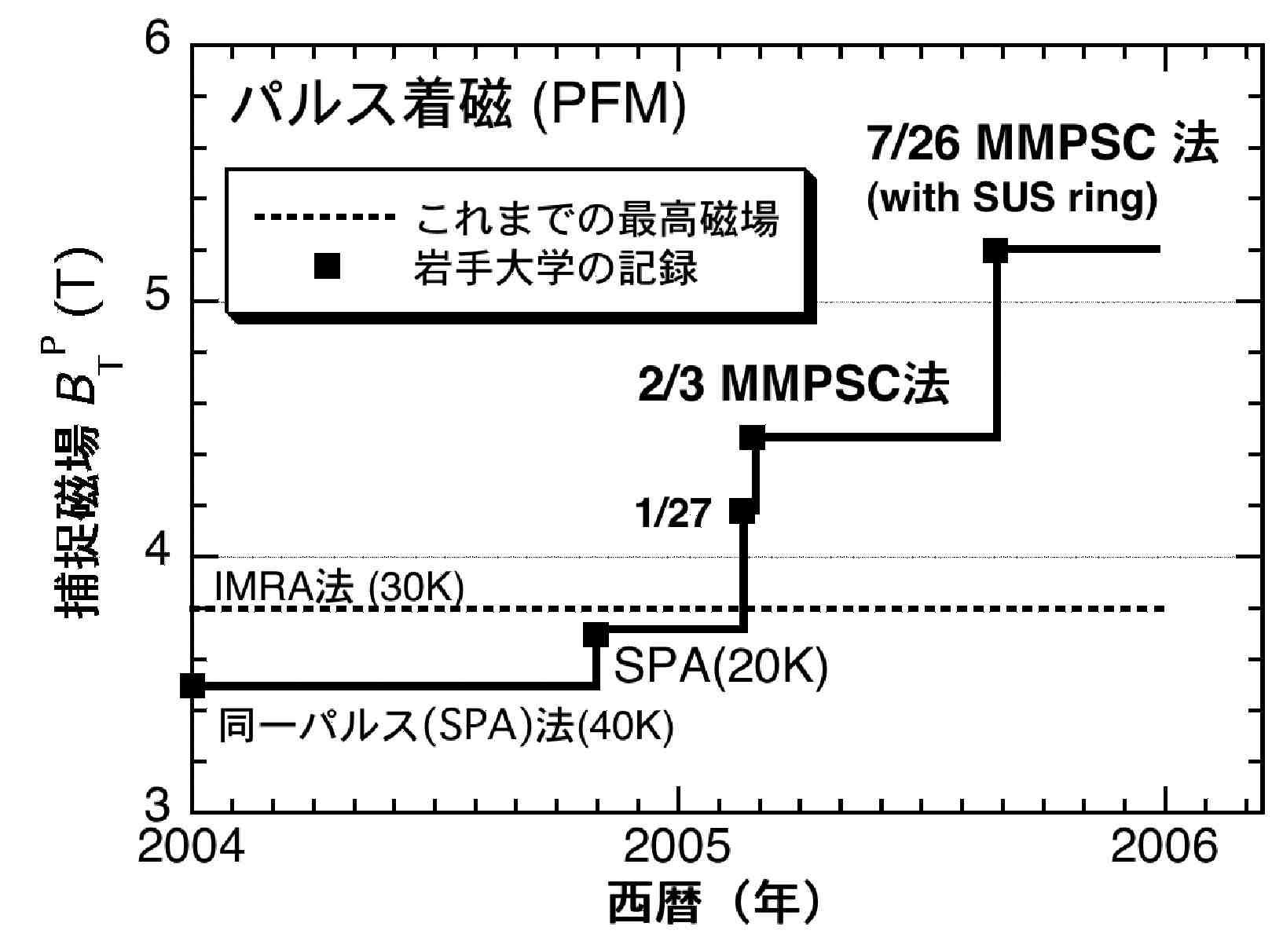

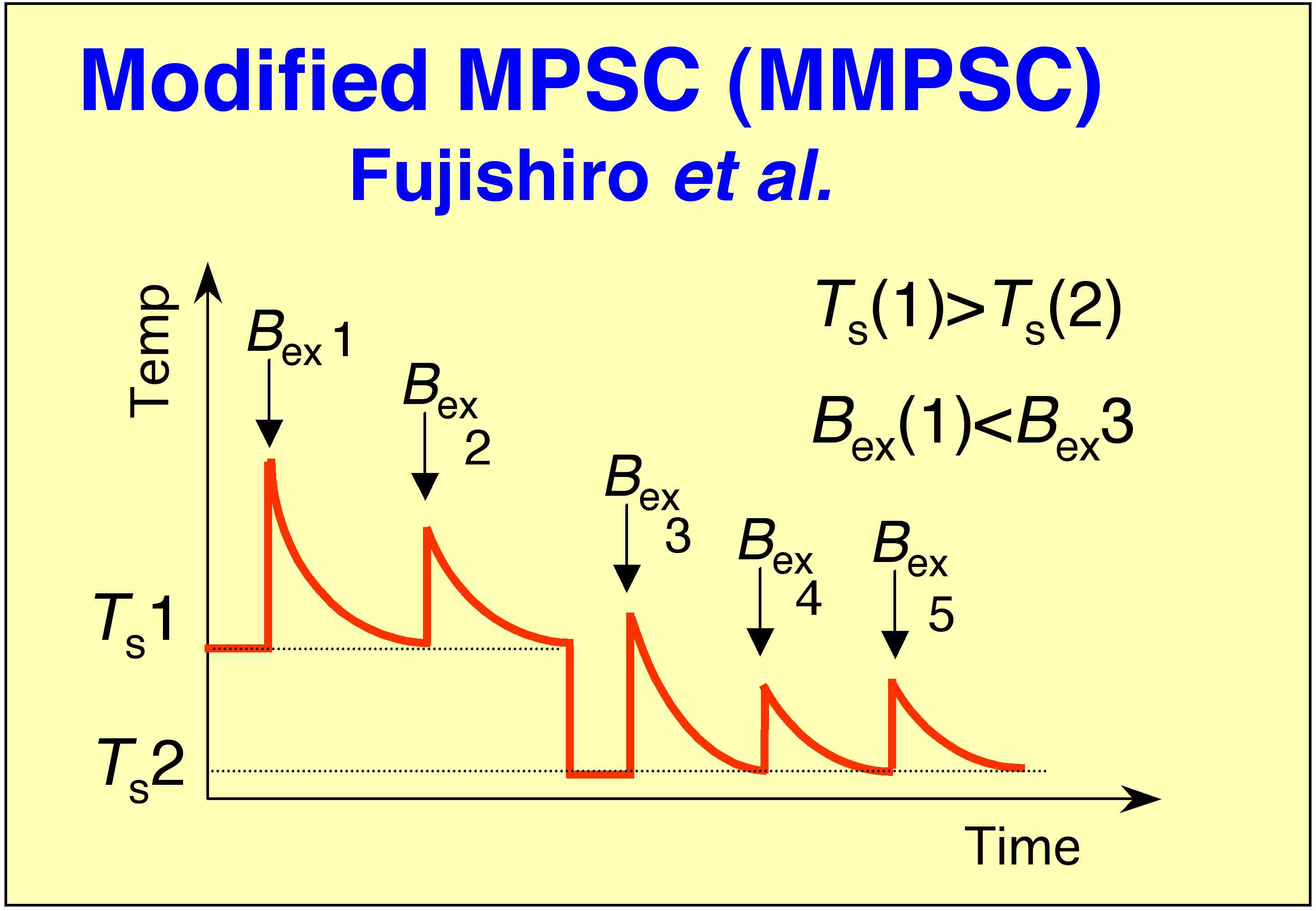

これまでの研究から、バルク温度Tsの低温化と、複数回の同一強度のパルス磁場印加によるdTの低減が、捕捉磁場BTを向上させる重要な点であることが明らかになった。そこでバルク温度Tsと印加磁場Bexを最適化した2段階着磁法(MMPSC法: Modified Multi-Pulse Technique with Step-wise Cooling)を新しく考案した。

この方法は、まず冷凍機を用いて比較的高温(Ts=45K)に超伝導バルクを冷却して、比較的弱いパルス磁場(Bex=4.5T)を2回印加して、バルク中心に約1Tの磁場を捕捉させる。次にバルクを低温(Ts=28K)に冷却し、最適な強いパルス磁場(Bex=6.7T)を2回印加する。

この方法を用いて2005年2月に、29Kに冷却したRE=Gd系バルク表面でBT=4.47Tの磁場捕捉に成功した。さらに7月に、同じバルクを用いてBT=5.20Tを達成した。図2に捕捉磁場向上の推移を示す。最初の段階で、ある程度の磁束を超伝導バルク中に捕捉させることで温度上昇を低減させ、その後の低温において、最適な磁場を印加することで捕捉磁束を向上させることがポイントである。同じサイズの超伝導バルクを磁場中冷却法で着磁する場合には、強い電磁力に対するバルクの機械的強度の問題からBT=7Tが捕捉限界である。従って今回の成果は、パルス着磁法による捕捉磁場が一段と磁場中冷却法に近づいたと言える。(超伝導バルクは真空容器内に保持されているので、約4mm離れた室温空間では、残念ながら約2.5Tの磁場しか実際には活用出来ない。)最近では捕捉磁場向上の研究の他に、応用を目指して複数の超伝導バルクを平面上に配列して、パルス着磁法で着磁を行う新しいタイプの超伝導バルク磁石の開発も行っており、パルス着磁法の基礎と応用研究において岩手大学が世界を一歩リードしている。

Fig.11: